Rapport d'activité 2021 de la Cour des comptes

Sommaire

Tous les chapitres

Une nouvelle formule

La Cour des comptes est heureuse de vous présenter son rapport d’activité 2021, dans un format entièrement renouvelé.

Désormais détaché de la publication du rapport public annuel, rédigé de façon accessible au plus large public, il présente l’activité et le fonctionnement de la Cour et des Juridictions financières pour l’année 2021 et les premiers mois de 2022.

Structuré autour de 3 grandes parties, le rapport d’activité aborde :

• L’ancrage de la Cour dans la société par les thématiques de ses travaux, ses interactions avec les citoyens, et son rôle d’assistance au Gouvernement et au Parlement ;

• Le renouvellement de ses missions, notamment celles de jugement et d’évaluation ;

• La modernisation de ses méthodes de travail, marquée notamment par le renforcement de ses liens avec les chambres régionales et territoriales des comptes et le renforcement de son rayonnement international.

Retrouver le rapport d'activité en PDF (8 M0)

Interview de Pierre Moscovici, Premier président

Retrouver l'interview de Pierre Moscovici en vidéo

La Cour des comptes, Maison des citoyens

Premier président de la Cour des comptes depuis juin 2020, Pierre Moscovici dresse le bilan d’une année 2021 marquée par de nombreuses transformations de la Cour et des juridictions financières, avec la première étape de mise en œuvre du projet stratégique JF2025. Au cœur de ces évolutions : une ouverture toujours plus grande de l’institution aux citoyennes et aux citoyens.

Quel regard portez-vous sur l’année écoulée en ce qui concerne l’activité de la Cour des comptes et des juridictions financières ?

L’année 2021 a été marquée par des incertitudes réelles sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 comme sur l’intensité de la reprise économique. Pour les juridictions financières, ces circonstances exceptionnelles ont naturellement posé des défis en matière de méthodes de contrôle et d’évaluation de l’action publique. Nous avons su les relever. Tout d’abord, nous avons tout mis en œuvre pour maintenir notre activité, poursuivre nos travaux avec exigence et ambition, en portant une attention particulière au bien-être des équipes dans cette période longue, difficile et souvent solitaire. Dans ce contexte assez sombre, j’ai été très positivement frappé par la mobilisation des personnels des juridictions financières. En 2021, nous avons su conduire nos travaux de manière rénovée, intelligente, en réfléchissant à nos méthodes et en les adaptant à une période d’intensité inédite pour l’administration. Cela témoigne d’une motivation collective très enthousiasmante : les personnels des juridictions financières sont passionnés par ce qu’ils font.

J’ai aussi souhaité profiter de ce moment pour accélérer la profonde transformation de notre institution, initiée dès mon arrivée à la Cour. Le projet stratégique JF2025 concerne et mobilise tout le monde. C’est par définition un projet collectif conçu par et pour les personnels des juridictions financières. En définitive, l’année 2021 a montré que les juridictions financières ont à la fois une grande capacité de résilience en temps de crise, mais aussi une grande capacité de transformation, de remise en question de leurs méthodes et de leurs pratiques. Sans perdre courage, vingt fois sur le métier nous remettons notre ouvrage. Je constate avec un plaisir certain un élan très positif en faveur du changement au sein de notre institution, pour remplir nos missions et être en phase avec les attentes des citoyennes et citoyens.

Vous affichez l’ambition que la Cour s’ouvre davantage aux citoyennes et aux citoyens. Comment y parvient-elle ?

L’ouverture aux citoyens est pour moi la raison d’être de notre projet de transformation JF2025. Nous savons qu’ils attendent beaucoup de la Cour. Nous sommes un tiers de confiance pour eux, un point de repère dans un temps démocratique qui va souvent très, voire trop vite. C’est une importante responsabilité que je ne prends pas à la légère. Mon ambition en tant que Premier président est de faire des juridictions financières la « Maison des citoyens ». Pour cela, nous avons créé une plateforme citoyenne pour recueillir des propositions de thèmes de contrôle. Alors que nous pouvons être saisis par le Gouvernement et le Parlement, ce droit de requête citoyen n’existait pas et c’était un manque. Entre mars et mai 2022, période d’ouverture de la plateforme, nous avons reçu plus de 330 propositions : c’est considérable et je ne m’attendais pas à un tel résultat. C’est la preuve d’un intérêt citoyen fort. D’autant que les propositions reçues sont très pertinentes !

Au moins six de ces propositions – une par chambre – seront retenues en cette première année et feront l’objet de contrôles à partir de l’automne 2022 pour des publications en 2023. Je m’y engage personnellement. Ces rapports d’initiative citoyenne seront une étape nouvelle dans l’histoire de la Cour.

Par ailleurs, pour nous rapprocher de la société et lui rendre compte – au sens de notre mission définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen –, en 2021, nous avons décidé de revoir nos méthodes pour produire plus vite et être plus réactifs sur les sujets qui occupent le débat public. Nous avons créé plusieurs formats inédits comme l’audit flash. Nous réfléchissons en permanence à de nouveaux axes de contrôle en phase avec les préoccupations du temps présent, notamment sur la qualité du service rendu, la transition écologique, la diversité et l’égalité. Nous cherchons toujours à renouveler nos méthodes et à nous rapprocher des problèmes quotidiens des Françaises et des Français.

Malgré ce contexte difficile, le nombre de rapports publiés par la Cour et les CRTC s’est considérablement accru en 2021. Qu’est-ce que cela traduit ?

En effet, nous avons publié 106 rapports en un an, contre 69 en moyenne entre 2018 et 2020. Cela traduit plusieurs dynamiques importantes. Tout d’abord, une vraie mobilisation des équipes pour informer les citoyens et répondre à leurs interrogations sur la gestion de la crise sanitaire.

Ensuite, cela démontre notre volonté de diversifier nos travaux avec la publication de 13 notes structurelles fin 2021 sur des sujets aussi variés que l’école, la justice, la police ou la dette. Enfin, dernière nouveauté, dans le cadre du projet stratégique JF2025, j’ai souhaité que nous allions vers la publication de tous nos rapports par souci de transparence démocratique. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent. L’année 2021 a donc amorcé le « 100 % publication » qui est notre objectif à terme.

J'ai souhaité que nous allions vers la publication de tous nos rapports par souci de transparence démocratique.

Ce n'était pas le cas jusqu'à présent.

Précisément, où en est aujourd’hui la mise en œuvre du projet JF2025 lancé à votre arrivée à la Cour ?

Tellement a déjà été accompli ! Aujourd’hui, après un an de consultation et de conception, nous sommes dans une phase intense de mise en œuvre. Sur le fond, nous avons énormément avancé en 2021 sur le rapprochement entre la Cour et les Chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC). Ce sont les deux versants d’une même institution notamment au sein de nos instances de gouvernance que sont les conférences des présidents, le comité du rapport public et des programmes et les chambres du conseil. Elles partagent aussi désormais les mêmes compétences : une évolution législative a ouvert aux CRTC la possibilité de faire des évaluations de politiques publiques locales ou partagées.

Nous avons aussi beaucoup œuvré pour diversifier nos travaux et les rendre plus accessibles aux citoyennes et citoyens. Les nouveaux formats de publications que j’évoquais visent à répondre à leurs attentes et à leurs questions. Quant à notre rapport public annuel, il traitera désormais un thème dans toutes ses dimensions, là encore pour répondre aux nombreuses interrogations citoyennes : le dernier en date, par exemple, était tourné exclusivement sur la gestion de la crise de la Covid-19. Enfin, nous avons travaillé à rendre nos recommandations plus opérationnelles et pragmatiques. Leur suivi est maintenant centralisé dans un rapport annuel spécifique, suivi par le service du rapport public et des programmes. Par ailleurs, nous avons renforcé les moyens de notre analyse sur la trajectoire et la qualité des finances publiques au Haut Conseil des finances publiques et au Conseil des prélèvements obligatoires, deux institutions associées à la Cour. Nous avons contribué à élargir leur mandat redéfini par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Nous voudrions aller plus loin encore, mais c’est un premier pas.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Beaucoup reste à faire, car notre ambition est grande ! Les prochaines étapes seront importantes pour nous rapprocher encore davantage des attentes citoyennes, notamment en raccourcissant nos délais de production, et pour poursuivre le rapprochement entre la Cour et les CRTC. Nous allons également renforcer le contrôle de régularité et de probité et mieux cibler nos travaux sur des enjeux financiers importants.

La Cour est engagée dans la réforme de son rôle de juridiction. Pourquoi ce chantier vous tient-il à cœur ?

Parce que nous avons fait aboutir une réforme identifiée comme une nécessité de longue date, mais que personne jusqu’ici n’avait réussi à conduire : la création d’un régime de responsabilité unifié des gestionnaires efficace et effectif, mais aussi mieux compris par les citoyens. Composante importante du projet stratégique JF2025, cette réforme était indispensable, tant l’ancien régime était devenu obsolète, donc menacé ! C’était aussi la condition sine qua non pour que la Cour et les CRTC restent des juridictions.

Il fallait remédier aux limites de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables qui n’avait que peu d’impact sur la qualité comptable et sur les comportements individuels, comme à celles de la Cour de discipline budgétaire et financière, peu active et aux délais de traitement très longs. Par ailleurs, cette réforme s’inscrit pleinement dans notre volonté de nous rapprocher des citoyennes et citoyens : cette dualité était incompréhensible pour eux, qui ne voient évidemment pas l’intérêt d’un système différencié de responsabilité… Dorénavant, le juge financier ne jugera plus les comptes, mais bel et bien les auteurs de fautes financières graves, ordonnateurs comme comptables.

La Cour a pleinement participé à cette réforme avec le Conseil d’État et le gouvernement, sur la base des orientations arrêtées par le Premier ministre. À un rythme soutenu, nos équipes ont défendu un meilleur système, qui – j’en suis certain – portera ses fruits. Je ne peux que les féliciter du travail accompli jusqu’à la publication de l’ordonnance du 23 mars 2022.

Cette transformation est toutefois loin d’être terminée. Elle entraîne des vrais changements en interne : la réorientation de certains métiers, la formation aux nouveaux enjeux et l’adaptation du travail des magistrats. Nous sommes en train d’accompagner ces mutations en termes de ressources humaines et d’outils techniques.

Un dernier point important : il faut que tout le monde se saisisse de la réforme. La liste des personnes ayant qualité pour déférer est élargie : les préfets, les directeurs des finances publiques, les chefs de service d’inspection, les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle des juridictions financières pourront désormais saisir le ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions. Il faudra donc que ces acteurs se saisissent de cette nouvelle prérogative. Une plateforme de signalement ouverte aux citoyennes et citoyens sera également mise en place en 2022.

JF2025.

La réforme « Juridictions Financières 2025 », lancée par le Premier président Pierre Moscovici dès son arrivée, poursuit trois ambitions stratégiques : conforter les métiers des juridictions financières, optimiser le fonctionnement et la gouvernance des juridictions financières et surtout, axe prioritaire, se rapprocher des citoyens. Reposant sur une démarche collective et participative ambitieuse, l’ensemble des personnels sont mobilisés pour mettre en œuvre cette réforme d’ampleur, qui permettra de faire de la Cour une véritable Maison des citoyens.

»Quels événements retenez-vous comme particulièrement marquants, illustrant les évolutions de la Cour et des JF au cours de l’année écoulée ?

Je pourrais en retenir trois qui ont tous eu une résonance particulière en 2021 dans un contexte de sortie de crise.

Tout d’abord, la mission confiée à la Cour par le Premier ministre et le Président de la République, de proposer une stratégie de finances publiques d’après-crise. Le rapport publié en juin 2021 prend aujourd’hui tout son sens, alors que le contexte économique a drastiquement changé avec la guerre en Ukraine et qu’il devient urgent de garantir la soutenabilité de la dette, enjeu de souveraineté et de résilience face aux prochains chocs économiques. Ce rapport donne un exemple probant de notre rôle de vigie mais aussi de conseil, d’accompagnement du gouvernement, en proposant des analyses équilibrées, à la fois pour maîtriser les dépenses mais aussi pour renforcer leur qualité en s’engageant à investir lorsque c’est nécessaire.

Ensuite, la publication des treize notes structurelles a été un moment important de 2021. C’était un travail nouveau et de très bonne qualité. Elles ont le mérite de faire le bilan de la doctrine de la Cour sur des thèmes très divers : la jeunesse, l’école, la politique industrielle, la santé, le logement, la police, le réseau ferroviaire et la justice par exemple. Notre objectif était de brosser une large revue des dépenses, avec pragmatisme et discernement, pour comprendre quelles sont les dépenses d’investissement à engager et quels sont les gains d’efficiences possibles …et il y en a beaucoup !

Le troisième élément qui m’a marqué, c’est évidemment notre élection au comité en charge de l’audit externe des Nations unis. Comme vous le savez, j’ai à cœur d’ouvrir la Cour sur les pratiques internationales d’audit et de renforcer les liens entre les institutions supérieures de contrôle, pour mieux évaluer l’efficacité des politiques partagées et être en mesure de comparer effectivement les résultats de différents choix publics.

En 2021, le major de la promotion de l’ENA a choisi d’être affecté à la Cour des comptes - ce qui est inédit. Comment expliquez-vous cette attractivité de la Cour au moment où la Haute fonction publique évolue fortement ?

Tout d’abord, la Cour a toujours été attractive, parce que ses métiers sont passionnants et ont du sens. Nos missions de contrôle et d’évaluation permettent de saisir tout le spectre des politiques publiques. C’est par ailleurs une excellente formation à la gestion publique pour les plus jeunes, car nos contrôles font vraiment un tour à 360° des organismes ou des dispositifs contrôlés : fonction RH, finances, opérationnel, logistique, immobilier, systèmes d’information, responsabilité sociale et environnementale, etc…

Ensuite, je pense que le projet de transformation à horizon 2025, que j’ai initié très rapidement à mon arrivée, a donné envie à des jeunes de talent de venir faire bouger les choses !

Je suis personnellement très attentif aux idées et au regard neuf des plus jeunes recrues. Les auditeurs participent activement à la mise en œuvre de JF2025 : certains se sont par exemple beaucoup impliqués pour la mise en place de la plateforme citoyenne, pour le renforcement de l’engagement des personnels dans la vie de la Cité et pour la réorganisation des locaux de la Cour.

Enfin, la réforme de l’encadrement supérieur de l’État est une opportunité pour diversifier nos recrutements. Nous avons ouvert une nouvelle voie de recrutement pour les auditeurs, profitant de l’occasion pour élargir nos viviers aux administrateurs État, INSEE, territoires, aux ingénieurs d’État et aux sous-préfets. Les candidatures sont très nombreuses – plus de 50 – et de très haut niveau ! Je pense que la diversité des profils et des métiers au sein de la Cour attire énormément.

Les nouveaux talents n’ont plus envie d’un environnement monolithique et mono-compétences. Ce n’est plus possible au regard de l’évolution de l’action publique et des méthodes de contrôle : nous avons besoin de spécialistes des données, de l’environnement, de la santé, de l’éducation…

La transformation de la Cour est aussi interne et passe par une stratégie RH plus audacieuse. Nous sommes attractifs certes, et nous voulons le rester dans un environnement qui évolue très vite !

Une institution attractive est une institution ouverte qui accompagne ses agents et facilite leur mobilité, de manière intelligence et individualisée, selon les compétences des personnels. Nous devons progresser dans ce domaine. Voilà pourquoi je souhaite recruter rapidement un délégué à la mobilité et aux carrières.

Une institution attractive est aussi une institution exemplaire en termes d’égalité professionnelle et de diversité. J’ai fixé l’horizon de juin 2023 pour une labellisation AFNOR et je veille à ce que toutes les nominations soient très équilibrées. Je crois profondément que seul un environnement de travail mixte peut être sain et serein.

Enfin une institution attractive est une institution où il fait bon vivre, qui fait attention à la qualité de vie au travail et qui propose un cadre moderne, adapté aux modes de travail hybride mais qui sait reconstruire du collectif. Nous ambitionnons aussi de renforcer nos engagements durables. Nous ne pouvons pas contrôler l’impact environnemental de l’action publique sans balayer devant chez nous ! Ce seront des objectifs centraux dès 2022.

Comment voyez-vous le rôle de la Cour dans les mois, voire les années à venir, dans une période où les Français sont inquiets et ont de moins en moins confiance dans leurs grandes institutions, voire dans la démocratie ?

Comme le disait l’ancien Procureur général Pierre Moinot, La Cour est ancienne, mais elle n’est pas vieille. C’est une institution en phase avec son temps, en perpétuelle adaptation. Nous bénéficions d’ailleurs d’un grand crédit de confiance. Nos missions de contrôle et d’évaluation de l’action publique sont essentielles pour répondre à l’impératif de redevabilité et de transparence.

Ce que je souhaite pour la Cour, c’est qu’elle renforce ses atouts : son agilité et son attractivité, son ouverture et sa capacité à être un laboratoire de réflexion et d’innovation en mouvement. C’est pour cela que nous renforçons aussi nos liens avec le monde universitaire et la recherche académique. En définitive, nous nous appliquons à nous-mêmes l’exigence déployée dans nos missions de contrôle : un recul critique et fécond sur notre organisation et notre travail pour mieux regarder l’avenir et pourquoi pas… le forger.

La Cour des comptes dans les juridictions financières

Au sein des juridictions financières, la Cour des comptes a un rôle fondamental pour le fonctionnement de la démocratie. Pour s’assurer du bon emploi de l’argent public, elle remplit quatre grandes missions : Contrôler, juger, certifier et évaluer pour en informer la société.

Retrouver l'organigramme de la Cour des comptes

Retrouver les éléments clés de la Cour des comptes

Une institution ouverte sur la société

S’assurer du bon emploi de l’argent public, en informer les citoyens ; éclairer, avec indépendance et impartialité, les décisions de l’exécutif et du législatif : la vocation de la Cour des comptes est inscrite dans les articles 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et 47-2 de la Constitution. Forte de la confiance que lui accordent les Françaises et les Français, la Cour se met de plus en plus à leur écoute, avec de nouveaux dispositifs de participation.

Des rapports au coeur des préoccupations citoyennes

Dans leurs travaux, les juridictions financières se montrent de plus en plus attentives à répondre aux préoccupations exprimées dans le pays. En contrôlant et en évaluant l’action publique, elles rendent effectif l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

106 : c’est le nombre de rapports que la Cour a publiés en 2021. Leur diversité témoigne de son attachement à informer le grand public sur les enjeux d’actualité et de son souhait d’éclairer leurs préoccupations quotidiennes : santé, politique du logement, sécurité routière ou encore associations de défense des consommateurs.

Une priorité : informer les Françaises et les Français

En 2021, la Cour a publié plusieurs rapports sur la politique de santé, en phase avec la place croissante que les enjeux sanitaires occupent dans le débat public depuis l’apparition de la Covid-19. Afin de donner rapidement des clés d’analyse, elle a notamment publié des travaux sur la gestion de la crise sanitaire et sur le financement de la recherche publique dans la lutte contre la pandémie.

La Cour a également réalisé un rapport sur les services hospitaliers de soins critiques à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat. Elle s’est aussi intéressée à la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, aux services de soins à domicile et à la prise en charge médicale des personnes en Ehpad, éclairant ainsi des enjeux de société majeurs.

Une volonté : être compris du plus grand nombre

Pour informer plus rapidement et intéresser davantage, la Cour des comptes a travaillé à rendre ses travaux plus accessibles au grand public. En 2021, elle a fait évoluer certaines de ses méthodes de travail pour être plus rapide et plus réactive face à l’actualité. Un nouveau format, l’audit flash, vise par exemple à expertiser en quelques mois le coût de dispositifs publics bien ciblés (voir ci-contre). Globalement, les délais de production des rapports tendent à se réduire et visent à atteindre un objectif de huit mois, ce qui serait presque deux fois moins qu’en 2021.

La Cour travaille également à présenter ses rapports de façon plus pédagogique. C’est ainsi que, depuis septembre 2020, la série de vidéos « Nos rapports en 180 secondes (ou presque) » est diffusée sur les réseaux sociaux, proposant aux internautes l’essentiel des observations et des recommandations formulées par la Cour dans ses travaux. 25 ont été produites et sont accessibles, notamment sur la chaîne YouTube de la Cour.

Un but : veiller au bon emploi de l’argent public

Le rôle de la Cour est d’apporter des informations claires et précises sur la conduite et la performance des politiques publiques. En ce sens, la Cour a publié à l’automne 2021 une série de « notes structurelles ». Ce format, également nouveau permet de synthétiser les grands constats et les principales recommandations de la Cour concernant des défis auxquels la France est confrontée, comme l’école, le logement, la politique énergétique, la culture, la justice, ou encore les ressources humaines au sein de la police. Pour se placer du point de vue des usagères et usagers des services publics et en phase avec leurs préoccupations quotidiennes, la Cour intègre de plus en plus dans ses contrôles les enjeux de préservation de l’environnement, du numérique et d’égalité professionnelle. Autant d’éléments qui doivent être pris en compte, à côté d’indicateurs de gestion financière, pour évaluer la qualité du service public rendu.

En savoir plus sur la chaine Youtube de la Cour

TÉMOIGNAGE

Prise en charge médicale des personnes âgées dépendantes dans les Ehpad, gestion des absences des enseignants, lutte contre l’habitat indigne ou encore entretien des routes départementales et nationales. La qualité du service rendu aux usagers des services publics est bien au cœur de plusieurs travaux des juridictions financières, conformément aux orientations retenues dans notre projet stratégique JF2025. S’ils traitent de sujets parfois complexes, notre ambition est toujours de rester accessibles à chacune et chacun de nos concitoyennes et de nos concitoyens, en veillant à la pédagogie du propos, à la clarté de la démonstration, et en y insérant de nombreuses infographies. Il s’agit aussi de proposer au public des synthèses de nos rapports, permettant d’avoir rapidement accès aux principaux constats résultant de nos enquêtes, ainsi qu’aux recommandations que nous adressons aux autorités publiques concernées, qui doivent permettre d’améliorer effectivement la qualité du service rendu et de la dépense publique. Tous ces rapports s’intègrent dans nos axes stratégiques de contrôle, lesquels mettent l’accent sur la promotion des formats de publications plus courts et plus opérationnels comme les audits flash. Notre stratégie insiste également sur le développement des travaux d’évaluation, qui permettent d’apprécier la pertinence d’une politique publique. Cela prend forme aussi dans la réalisation du rapport public annuel portant désormais sur un grand thème de l’action publique : les premiers enseignements de la crise sanitaire en 2022, l’efficience de l’organisation territoriale en 2023, à l’occasion du 40e anniversaire des lois de décentralisation, et enfin l’adaptation au changement climatique, prévu en 2024.

AUDIT FLASH : EXPERTISER SANS ATTENDRE LE COÛT ET L’IMPACT D’UN DISPOSITIF OU D’UNE MESURE S’inspirant des pratiques du National Audit Office, l’homologue britannique de la Cour, la 3e chambre a réalisé en 2021 les premiers audits flash de l’histoire de la Cour. Instruits dans des délais très brefs, ces formats courts fournissent aux responsables et aux citoyennes et citoyens une analyse rapide et de la réponse apportée par les pouvoirs publics, en réaction à une situation particulière. En l’occurrence, ils ont traité des actions de l’État face à la pandémie et des effets de la crise sanitaire dans les secteurs de la recherche et de la culture. Le 1er audit flash portait spécifiquement sur les recherches médicales sur la Covid 19, les deux autres sur l’impact de la crise sur l’économie du spectacle vivant et du cinéma. Ces travaux ont particulièrement mis en lumière l’utilité, mais aussi le manque de contrôle et d’évaluation des dispositifs de soutien décidés en urgence. |

Décryptage

Que deviennent les recommandations de la Cour ?

La Cour est très attentive aux suites données à ses rapports. Selon le rapport 2022 de suivi des recommandations des juridictions financières, la tendance des années précédentes se confirme. En 2021, près de 80 % des recommandations ont été mises en œuvre par les entités contrôlées : un tiers l’ont été totalement et près de la moitié ont fait l’objet d’application partielle.

Des orientations pour optimiser les dépenses publiques

Ces recommandations sont adressées aux organismes contrôlés et aux ministres à l’issue des centaines de contrôles et d’enquêtes réalisées chaque année par les juridictions financières. Leur objectif est d’améliorer les effets des politiques publiques et de favoriser une meilleure utilisation de l’argent public. Plus de 2 000 recommandations sont suivies chaque année par la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) pour apprécier la correction des dysfonctionnements constatés. La Cour suit toutes les recommandations issues des rapports publics, quels que soient leur nature et leurs destinataires. Les CRTC suivent, quant à elles, les recommandations relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

THÉMATISER LE RAPPORT PUBLIC ANNUEL

Plus ancienne et plus visible des productions de la Cour des comptes, le rapport public annuel porte exclusivement, depuis 2022, sur un grand enjeu de l’action publique. Il s’agit d’un thème sur lequel la Cour souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics et informer les citoyennes et citoyens. Le rapport publié en février 2022 a ainsi présenté un premier bilan global des enseignements à tirer de la crise sanitaire et de ses conséquences budgétaires, financières, économiques et sociales.

Retrouver le rapport public annuel en ligne

Être à l'écoute des citoyennes et des citoyens

« Des travaux plus diversifiés, plus rapides et plus accessibles, au service des citoyens » : c’est le premier des trois axes de la modernisation et de la réforme des juridictions financières. En 2021, première année de mise en œuvre de ce grand chantier, la Cour a eu à cœur d’engager de nouvelles initiatives, concrètes, attentives aux préoccupations des citoyennes et citoyens.

À l’image de nombreuses administrations qui se modernisent, la Cour des comptes s’ouvre de plus en plus largement à la société française. Elle est ainsi plus que jamais fidèle à ses fondements : le contrôle de l’usage de l’argent public et la bonne information des Françaises et Français, qui passe aussi par leur écoute attentive. Elle les associe désormais à certains processus, comme la programmation, et tend à leur donner de plus en plus d’occasions d’expression.

Recueillir la parole

Deux grands rapports se sont appuyés en 2021 sur l’avis des usagers quant aux politiques publiques évaluées. Une première démarche en ce sens a concerné le rapport sur « La politique de prévention en santé ». Un panel de 20 personnes a été invité deux jours à la Cour. Formés aux notions et enjeux relatifs à la politique publique évaluée, les participants ont ensuite pu échanger sur les constats formulés par la Cour, exprimer leurs attentes et même proposer des améliorations.

« La formation à la citoyenneté » est le second rapport qui a mis à l’honneur la parole citoyenne. Il s’est appuyé sur trois ateliers réunissant une dizaine de personnes bien identifiées. Le but : recueillir le point de vue de jeunes nés en 2003 ayant quitté l’école et provenant d’un milieu rural isolé, d’outre-mer, ou d’un quartier relevant de la politique de la ville. La parole citoyenne ainsi recueillie a permis de compléter et d’enrichir les enseignements tirés du sondage quantitatif mené en parallèle auprès de 2406 jeunes tout juste majeurs au moment de l’enquête.

Ouvrir à l’implication citoyenne

Au-delà de cette co-construction, la Cour a mené une réflexion sur les meilleures manières d’associer la société en général aux différentes étapes de ses travaux. Ce fut notamment le cas durant le premier forum Open d’État organisé à la Cour en partenariat avec la Direction interministérielle de la transformation publique dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert. L’événement a rassemblé des membres d’administrations diverses, de juridictions, mais aussi et surtout des représentants de la société civile. Ce partenariat multilatéral dont la France est membre défend l’idée que l’ouverture de l’action publique à la concertation améliore les relations entre les citoyennes et citoyens et leur gouvernement en améliorant la transparence et la qualité de l’action publique. L’État devient alors plus accessible, plus réactif et plus responsable envers la société. À l’issue de ce forum, la Cour a, comme les autres administrations partenaires, inscrit ses engagements en faveur de la transparence et de l’implication citoyenne dans le plan d’action de la France. La Cour s’est notamment engagée à mettre en œuvre un droit de requête citoyen.

Un engagement que la Cour met en œuvre dès 2022 avec la création de deux outils : la plateforme de participation citoyenne et la plateforme de signalement. Différentes dans leurs fonctions, toutes deux permettent une plus forte interaction entre la Cour d’une part, les citoyennes ou citoyens d’autre part. La première, ouverte entre mars et mai 2022, a permis de les associer à la programmation des futurs rapports, tandis que la seconde, lancée à l’été 2022, offrira à toute personne, lorsqu’elle est témoin d’une irrégularité ou d’une atteinte à la probité liée au maniement des deniers publics, la possibilité de déposer un signalement étayé auprès de la Cour. Ce signalement sera ensuite analysé et orienté par le Parquet général de la Cour.

IMAGINER LA PLATEFORME DE PARTICIPATION CITOYENNE DE LA COUR DES COMPTES En 2020, un sondage révélait que 84 % des Françaises et Français souhaitaient pouvoir soumettre des pétitions à la Cour. En 2021, le Premier président a confié à Maud Choquet, auditrice, une mission de préfiguration pour associer les citoyennes et citoyens à la programmation des travaux de la Cour. Dans ses conclusions rendues en décembre 2021, elle a proposé une interface collaborative qui ferait le pari de l’intelligence collective tout en préservant la liberté de programmation de la juridiction. Une plateforme numérique de consultation a été lancée en mars 2022 et les premiers rapports d’initiative citoyenne seront disponibles dès 2023. |

En savoir plus sur la participation citoyenne

Entretenir le lien de confiance

Si la Cour avance concrètement en matière d’association citoyenne à ses processus d’enquête et de décision, c’est parce qu’elle entretient avec eux une relation de confiance. En 2020, 90 % des Françaises et Français déclaraient connaître la Cour des comptes et 72 % disaient lui faire confiance.

Comment ce lien se nourrit-il ? Notamment en répondant à leurs sollicitations, courriers et messages électroniques. En 2021, la Cour en a reçu plus de 2 300, un record depuis leur comptabilisation. Autre moyen de nouer une relation privilégiée avec les citoyens, les Journées européennes du patrimoine (JEP). En 2021, elles se sont distinguées par la mise en oeuvre d’un « dialogue citoyen » entre le Premier président Pierre Moscovici et les visiteurs, retransmis en direct sur les réseaux sociaux. En 2022, la Cour renforce encore le dialogue avec les citoyennes et citoyens. Ainsi, dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne (PFUE), 500 personnes issues essentiellement de la société civile ont pris part à une journée de conférence internationale dédiée à l’avenir de l’Europe et aux finances publiques européennes. Cette conférence à forte dimension participative avait été préparée en amont par 150 personnes venues à la Cour pour se former et échanger sur les enjeux européens.

PREMIERS PAS SUR TWITCH

Le 16 septembre 2021, la Cour des comptes a fait son entrée sur le réseau social Twitch. Une manière de s’adresser aux jeunes de 18 à 34 ans qui représentent la majorité de celles et ceux qui y sont actifs. Pendant une heure, le Premier président a répondu aux questions d’une communauté d’internautes. En direct avec plus de 1 400 internautes, Pierre Moscovici et le streamer vulgarisateur de la vie publique ont décrypté le fonctionnement de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes, leur rôle et leurs missions.

UNE MAISON OUVERTE À TOUTES ET TOUS

Dans le cadre de l’organisation des Journées européennes du patrimoine 2021, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour accueillir tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. Des visites guidées avaient notamment été organisées en langue des signes française et la brochure institutionnelle, destinée à accompagner les visites, traduite en braille.

TÉMOIGNAGES

"Se sentir impliqué, c'est très important"

En février 2022, la Cour des comptes a accueilli un atelier préparatoire à un Forum de la société civile. Comme un premier acte de l’orientation stratégique du projet JF2025 portant sur le renforcement du lien entre la Cour et les citoyens.

150 personnes sont venues une journée à la Cour pour échanger sur les enjeux européens en amont du Forum organisé dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Enthousiastes, Pascal Beauverie et Emmeline Joly reviennent sur cette expérience. Témoignages.

Pourquoi avoir voulu participer ?

Pascal Beauverie. Ayant travaillé dans une collectivité, j’ai toujours eu un intérêt pour les travaux de la Cour. Je me souviens de l’engagement de Philippe Séguin à ouvrir la Cour aux citoyens, de leur livrer des éléments d’analyse pour alimenter le débat démocratique.

Emmeline Joly. Une de mes enseignantes en droit est membre de la Cour et m’a parlé du Forum. J’ai trouvé la démarche intéressante. J’ai tout de suite souhaité participer, pour apporter ma pierre à l’édifice de l’avenir de la santé publique au niveau européen.

Est-ce important que la Cour soit plus accessible et ouverte ?

P.B. C’est fondamental pour la démocratie. Certes, ses travaux sont tous publics, mais on ne peut pas dire que ça suffise à être accessible. Tout le monde n’a pas accès à ce niveau d’information, pourtant ce serait au service d’un débat public apaisé.

E.J. Se sentir impliqué dans les démarches de la Cour, c’est très important. Nous devons participer davantage à la vie publique. On se nourrit en faisant dialoguer des idées différentes. À la Cour, on a pu expérimenter un travail collectif et les échanges auxquels j’ai assisté ont tous été enrichissants.

Et si la Cour vous propose de réitérer l’expérience ?

E.J. Je reviendrai ! Je pense que cela a servi à quelque chose. La preuve en est : le récent rapport du Conseil économique, social et environnemental sur l’Europe en santé fait référence à notre groupe de travail sur le sujet.

P.B. Oui ! L’exercice était si intéressant que je veux bien le refaire. Cela dit, je laisse volontiers ma place à la Cour si une autre institution propose l’expérimentation pour que je poursuive mon « parcours citoyen » !

Éclairer le Gouvernement et le Parlement

Un rapport inédit demandé par le Gouvernement, 16 commandés par l’Assemblée nationale et le Sénat, 71 auditions parlementaires, 246 travaux transmis en 2021. Si la Cour fixe elle-même en toute indépendance ses contrôles et ses thèmes d’enquête, elle exerce aussi une mission d’assistance au Gouvernement et au Parlement sur la mise en œuvre et les résultats des politiques publiques.

Juridiction indépendante et placée à équidistance du Gouvernement et du Parlement, la Cour a notamment pour mission d’assister les pouvoirs publics dans le contrôle de l’application des lois financières (budget de l’État et lois de financement de la sécurité sociale). Elle assiste également le Parlement dans le contrôle de l’actiondu Gouvernement1.

Informer le Gouvernement et éclairer le débat public

Le 15 juin 2021, la Cour a publié un rapport sur la stratégie de finances publiques d’après- crise. Dans ce travail demandé par l’exécutif2, remis par le Premier président au Président de la République et au Premier ministre, elle formule des recommandations de nature à favoriser la soutenabilité des finances publiques et l’efficience des politiques publiques, tout en renforçant la croissance potentielle.

Dans le prolongement de ce rapport au Gouvernement, la Cour a souhaité, fin 2021, renforcer sa contribution au débat public. Elle a donc publié, entre novembre et décembre, 13 notes sur « les enjeux structurels pour la France», présentant les principaux défis auxquels sont confrontés les décideurs et décideuses publics et les leviers dont ils disposent pour les relever. Bilans synthétiques et enrichis de publications ou de travaux récents, ces notes ont concerné la transition agroécologique, les universités, la gestion du service public de la justice, le système de retraite, les choix de production électrique, le réseau ferroviaire, la gestion des ressources humaines au sein de la police, la politique du logement, l’école, l’insertion professionnelle des jeunes, la politique industrielle, l’accès aux soins et le déficit de l’Assurance maladie, et enfin les missions du ministère de la Culture.

Participer à la bonne information des parlementaires

Un certain nombre de rapports ont vocation à éclairer le Parlement sur la situation des finances publiques. Il s’agit notamment du rapport annuel sur l’exécution du budget de l’État, du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques et de la certification des comptes de l’État et de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le rapport public annuel, remis par le Premier président au Président de la République, qui traite désormais d’un grand thème de l’action publique, est présenté à chacune des assemblées en séance publique.

En 2021, la Cour a en outre transmis au Parlement 16 rapports réalisés à sa demande sur des sujets aussi divers que la couverture mobile 4G du territoire, les soins critiques ou encore le plan de transformation numérique de la justice. En effet, les commissions parlementaires des finances et des affaires sociales peuvent demander à la Cour de réaliser des enquêtes relatives à la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales et territoriales des comptes. Le président de l’Assemblée nationale, quant à lui, peut demander des évaluations de politiques publiques au nom du comité d’évaluation et de contrôle (CEC).

Répondre aux demandes d’auditions

La mission d’assistance du Parlement prend aussi la forme d’auditions du Premier président, de présidentes et présidents de chambres ou de tout autre membre de la Cour, à la demande des commissions parlementaires ou des parlementaires eux-mêmes. En 2021, la Cour a participé à 71 auditions à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Portant aussi bien sur les enquêtes réalisées à leur demande que sur des rapports dont les juridictions financières avaient pris l’initiative, ces auditions ont eu lieu dans le cadre de l’examen de projets et propositions de loi comme dans celui de missions de contrôle. Christian Charpy, président de la 1re chambre, a par exemple été auditionné le 28 octobre par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le rapport consacré la mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir.

Depuis 2018, le « Printemps de l’évaluation », organisé par l’Assemblée nationale en amont de l’examen annuel du projet de loi de règlement, est un moment privilégié pour la Cour d’exercer sa mission d’assistance au Parlement. En 2021, il a donné lieu à 15 auditions sur des notes d’exécution budgétaire publiées conjointement au rapport sur le budget de l’État.

RETRAITES : RÉSORBER LES DÉFICITS ET RENFORCER L’ÉQUITÉ Dans une note structurelle publiée fin 2021, la Cour s’est penchée sur le système de retraite. Selon elle, l’équilibre financier du système de retraite par répartition est « fragilisé par le vieillissement de la population ». La résorption des déficits passe par « une maîtrise des dépenses de retraite », qui s’inscrit dans le contexte plus large de maîtrise des dépenses sociales et de retour durable de la sécurité sociale à l’équilibre financier. Pour y parvenir, les paramètres sont nombreux, mais, selon la Cour, « la maîtrise des dépenses de retraite passe par un recul des âges de départ à la retraite ou une baisse du niveau relatif des pensions ». Conclusion de cette note : les mesures devront prendre en compte les considérations d’équité entre générations et au sein de chacune d’entre elles ainsi que la pénibilité des emplois, tout en visant à simplifier les règles et à les harmoniser entre régimes. |

Retrouver la note en ligne

Décryptage

Crise sanitaire et continuité de service : le cas de la justice

Les services publics ont subi une désorganisation exceptionnelle du fait de la crise sanitaire. À la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Cour a enquêté sur la continuité de l’activité des juridictions judiciaires durant la crise.

Principaux constats : les tribunaux judiciaires et le ministère de la Justice étaient mal préparés, les plans de gestion de crise inachevés et la numérisation insuffisante. L’interruption du fonctionnement des juridictions s’est répercutée sur la qualité de la justice, allongeant les délais de traitement des affaires. Si la crise a révélé des faiblesses anciennes, comme l’insuffisance des outils numériques et la faible polyvalence des agents, le ministère de la Justice peut en tirer des enseignements utiles pour accélérer sa transformation. C’est dans cette perspective que la Cour formule huit recommandations dans son rapport.

Des missions renouvelées

Contrôler, juger, certifier, évaluer la gestion publique : ce sont les quatre missions de la Cour des comptes. Elles évoluent et s’ajustent pour répondre aux nouveaux besoins de la société. En 2021, la mission d’évaluation a été renforcée et la mission de jugement a été reconfigurée par la création d’une nouvelle chambre qui sera

bientôt dédiée au contentieux.

Retrouver les éléments clés sur les missions

Contrôler, une forte attente citoyenne

La gestion est-elle conforme aux règles de droit ? Les résultats atteignent-ils les objectifs fixés et sont-ils proportionnés aux ressources mobilisées ? Le contrôle des comptes et de la gestion des organismes vise tout particulièrement à répondre à ces questions. Il constitue une mission historique des juridictions financières.

Mission la plus connue, le contrôle est aussi celle qui suscite le plus d’attentes. Pour s’adapter aux enjeux actuels (modernisation, productivité, performance), la Cour et les CRTC améliorent le ciblage des contrôles, se fixent de nouvelles priorités, modernisent leurs méthodes et tiennent compte des conditions dans lesquelles la sphère publique s’adapte à ces nouveaux défis dans un contexte de contrainte financière. Au-delà de leur éventuelle dimension de sanction, ils intègrent un volet d’accompagnement au changement, en fournissant un diagnostic éclairé sur la nécessité pour l’administration d’engager des changements structurels et en formulant des recommandations.

Des contrôles plus ciblés et de nouvelles priorités

En 2021, par exemple, la 3e chambre de la Cour, présidée par Louis Gautier, a contrôlé l’établissement universitaire Campus Condorcet (Paris-Aubervilliers), en difficulté depuis sa mise en service. Elle a choisi cet établissement public parmi d’autres grâce à une matrice d’analyse des risques, des indicateurs et des ratios financiers. La Cour définit en effet librement son programme annuel de contrôle selon ses priorités et les risques identifiés. De façon générale, le programme triennal 2022-2024, adopté en 2021, fixe aux juridictions financières des priorités d’investigation en phase avec les attentes de la société, comme la prise en compte du développement durable par les politiques publiques. Cette dernière est désormais intégrée à presque tous les contrôles d’organismes publics. La 3e chambre y prête, notamment, une attention toute particulière dans le cadre du contrôle des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche.

30 ANS DE CONTRÔLE DU BON EMPLOI DES DONS Depuis la loi du 7 août 1991, la Cour des comptes contrôle l’emploi des dons versés aux associations caritatives et aux fondations faisant appel à la générosité publique. Cette mission est principalement exercée par la 5e chambre, présidée par Catherine Démier. En novembre 2021, pour les 30 ans de cette loi, un colloque anniversaire organisé à la Cour a réuni associations, fondations, parlementaires, administrations et représentants des donateurs : l’occasion de réaffirmer la volonté de renforcer la transparence dans l’emploi des dons, dans le but de garantir la confiance des donateurs. Pour sa part, la Cour publiera tous les deux ans, à partir de 2023, un rapport sur la générosité publique afin de renforcer l’information citoyenne. |

Des méthodes de contrôle modernisées

La Cour procède toujours à des investigations « sur pièces et sur place ». « Sur place », les rapporteurs rencontrent les responsables des services et organismes contrôlés, ils constatent des situations. C’est ainsi que, autre exemple, la Cour a relevé, dans son rapport publié en juil- let 2021, l’état dégradé d’une partie du patrimoine de l’Institut de France. « Sur pièces », cela signifie qu’ils travaillent sur les documents qui leur sont remis (contrats, factures, comptes rendus de réunions…). Ils vérifient ainsi que les procédures internes sont régulières et effectivement mises en œuvre, analysent le budget, le fonctionnement de l’établissement et son programme d’investissement. Tenant compte de la dématérialisation des documents, la Cour modernise aussi sans cesse ses méthodes : en 2021, elle a, par exemple, croisé des données dites « scientométriques » et de gestion pour analyser les logiques d’octroi des compléments de rémunération versés par l’association pour la recherche contractuelle des écoles des Mines (Armines) aux enseignants- chercheurs de l’École des mines de Paris. Au total, pour les rapporteurs, l’objectif est de regarder si l’organisme contrôlé remplit avec efficacité et au meilleur coût les missions qui lui sont confiées.

Objectif : 100 % des rapports publiés

La Cour décide en toute indépendance des suites données aux contrôles, notamment de leur publication. Ses observations sont communiquées systématiquement aux responsables des organismes contrôlés et à leurs autorités de tutelle, et éventuellement par le Premier président aux ministres concernés par des courriers, appelés référés.

Pour répondre à l’exigence de transparence et accroître l’impact des contrôles, la Cour choisit de plus en plus de publier ses observations. Ainsi, en 2021, elle a publié 106 rapports, soit une hausse de 53 % par rapport au nombre moyen de publications par an depuis 2018. Le projet JF2025 vise à atteindre « 100 % de rapports publiés ».

PRÉVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE En novembre 2021, la Cour a publié un rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. L’objectif : montrer les avantages que la société tout entière peut attendre d’une politique plus tournée vers la prévention que vers le soin. Menés au niveau national et international, les travaux d’instruction, réalisés par la 6e chambre, présidée par Denis Morin, ont été validés à chaque étape par un comité d’experts. Pour chiffrer les gains attendus d’une meilleure prévention, la Cour a adopté une approche originale. Elle a en effet calculé qu’un gain d’un an d’espérance de vie supplémentaire sans incapacité représenterait une économie de près de 1,5 milliard d’euros. Elle s’est, par ailleurs, associée au CHU de Toulouse pour estimer le surcoût, sur 12 mois, des soins dispensés aux personnes âgées après une chute : 900 millions d’euros. |

Retrouver le rapport en ligne

"Nous avons un devoir de transparence"

En accompagnant les magistrates et magistrats dans leurs investigations, les vérificatrices et vérificateurs jouent un rôle essentiel à l’exercice du contrôle par les juridictions financières. Samira Ait-Zalladne, vérificatrice à la chambre régionale des comptes Grand Est, nous explique comment elle appréhende son travail pour contribuer à diffuser une information fiable, chiffrée et étayée sur l’usage de l’argent public.

En quoi consiste votre métier de vérificatrice à la chambre régionale des comptes Grand Est ?

Ma principale mission est de seconder les magistrats dans leurs travaux, en m’assurant notamment de la fiabilité des informations fournies par les organismes contrôlés. Je procède à des analyses de données financières, juridiques et de ressources humaines. Dans ma CRC, je peux être également amenée à proposer des recommandations et des rappels au droit si je constate des entorses aux règles de bonne gestion. Mais il ne s’agit en aucun cas de se prononcer sur l’opportunité des orientations ou des choix des décideuses et décideurs publics.

Selon vous, quelles sont les principales qualités pour exercer ce métier ?

L’écoute, l’adaptation et le pragmatisme. En effet, la variété des contrôles menés, l’importance des informations traitées et la diversité de mes interlocuteurs requièrent ces qualités. Cela me permet de sélectionner les informations essentielles à mettre en valeur et de répondre à l’enjeu important des juridictions financières, qui est d’informer les citoyennes et citoyens.

Quels sont, pour vous, les nouveaux défis auxquels la profession fait face ?

Face à la montée des enjeux liés à la protection des données et aux risques de cyberattaques, il est important de disposer d’une solide culture numérique. C’est la raison pour laquelle j’ai suivi en 2021, avec d’autres collègues, la formation diplômante « Contrôle des organisations publiques à l’ère numérique » proposée par la Cour des comptes en partenariat avec l’université Paris-Dauphine.

Juger, une mission historique en pleine transformation

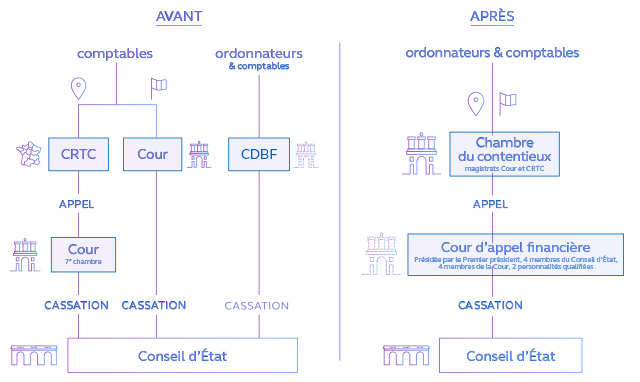

Après le contrôle, le jugement est une autre mission fondamentale de la Cour. Organisée historiquement entre jugement des comptes et jugement des gestionnaires publics, cette mission se restructure pour répondre aux attentes citoyennes et juger plus efficacement les affaires impliquant les gestionnaires publics. Le nouveau cadre de cette mission de jugement se met en place en 2022 pour s’appliquer à partir du 1er janvier 2023.

Retrouver l'interview de Jean-Yves Bertucci en vidéo

La réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics, qui a fait l’objet de l’ordonnance du 23 mars 2022, s’inscrit notamment dans la continuité du Grand Débat national et répond à une demande ancienne de la Cour. À cette occasion, les Françaises et Français avaient clairement exprimé leur attente : davantage de transparence, de régularité et de probité dans la gestion publique. L’enjeu est donc de renforcer la confiance du public dans la justice financière.

De longue date, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) d’un côté, la Cour de discipline budgétaire et financière (CBDF) de l’autre, sanctionnent les gestionnaires publics qui ont manqué à leurs obligations. La Cour des comptes et les CRTC jugent les comptes : elles contrôlent les recettes et les dépenses en exigeant au besoin des versements de la part des comptables publics si des anomalies sont constatées. La CDBF quant à elle juge en particulier les ordonnateurs de la dépense publique et peut les condamner à une amende s’ils ont commis des infractions. Cette distinction historique a atteint aujourd’hui ses limites et justifie la réforme en cours, sous l’impulsion du Premier président. La création d’une septième chambre à la Cour des comptes en septembre 2021 en est la première concrétisation majeure. À compter du 1er janvier 2023, elle deviendra la chambre du contentieux, composée à parité de magistrates et magistrats de la Cour et des CRTC. Jean-Yves Bertucci, président de cette nouvelle chambre, revient sur cette réforme ambitieuse.

En quoi consiste la mission de juger et comment s’est-elle organisée historiquement ?

Juger les comptes des organismes publics, et avec eux les comptables publics, est la mission historique de la Cour. Apparue avant toutes les autres, elle occupe aujourd’hui encore une place importante dans les activités de la Cour. Elle consiste à vérifier que les comptables ont correctement encaissé les recettes publiques et que les dépenses qu’ils ont effectuées sont régulières et ont été soumises à un certain nombre de contrôles.

Après la Seconde Guerre mondiale, a été créée une juridiction distincte de la Cour des comptes, la CDBF. Son objet est de pouvoir juger également les ordonnateurs, c’est-à-dire celles et ceux qui peuvent être conduits par leur fonction à ordonner des dépenses ou des recettes, et plus généralement les agents publics de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les membres des cabinets ministériels… Jusqu’à aujourd’hui, la justice financière reposait donc sur ce système articulé autour de deux juridictions distinctes et sur la séparation, qui subsiste, entre les comptables publics, d’une part, et les ordonnateurs, d’autre part.

Pourquoi fallait-il réformer ce système ?

Depuis plusieurs années, il avait montré ses limites. Les juridictions financières jugeaient chaque année des centaines d’affaires : entre 2017 et 2020, 480 affaires ont été jugées par an en moyenne. Lorsqu’une irrégularité était constatée, elles condamnaient les comptables publics au versement de sommes dont le montant était extrêmement élevé. Et pour cause, ces versements devaient permettre le remboursement des sommes irrégulièrement versées ou encaissées. Cette sévérité n’était cependant que de façade, car dans l’immense majorité des cas, les comptables publics échappaient largement aux sanctions grâce à des remises gracieuses quasi systématiques, accordées par le ministère des Finances.

Le fonctionnement de la CDBF n’était guère plus satisfaisant. Pour qu’elle puisse rendre un jugement, il fallait réunir le Premier président de la Cour des comptes ou le président de la section des Finances du Conseil d’État, plusieurs conseillers maîtres et conseillers d’État. Cette juridiction ne pouvait donc par essence intervenir que pour des affaires exceptionnelles. De plus, elle n’avait pas de moyens propres et recourait à ceux de la Cour des comptes, du Conseil d’État, des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes. La majorité de ses membres n’exerçaient cette activité qu’à temps partiel, ce qui ne permettait pas d’assurer un traitement rapide des dossiers. Le volume d’affaires jugées par la CDBF était en moyenne de quatre à dix par an sur tout le territoire national. Dernier problème : les ministres et les élus n’étaient – et ne sont toujours pas – justiciables de la CDBF. Les ministres de manière absolue, et les élus ne pouvant être jugés que pour des infractions très précises, comme pour avoir sommé un comptable public de procéder à une dépense irrégulière.

SEPTEMBRE 2021 : UN ÉLU SANCTIONNÉ On dit, parfois sans nuance, que les élus locaux ne peuvent pas passer en Cour de discipline budgétaire et financière. S’il est exact que les élus ne sont, en principe, pas justiciables de la Cour, cette exception liée à la fonction est censée être compensée par leur responsabilité devant les électeurs. Cette forme d’impunité n’est toutefois pas absolue et des exceptions existent : c’est notamment le cas lorsque les élus engagent leur responsabilité propre en réquisitionnant le comptable public dans le but de procurer à autrui un avantage injustifié – pécuniaire ou en nature – en méconnaissance de leurs obligations et entraînant un préjudice pour leur collectivité. La décision rendue par la Cour le 30 septembre 2021 par la CDBF en est l’illustration : elle a condamné le maire de Saint-Denis de la Réunion à une amende de 4 000 euros pour avoir obligé le comptable public à payer à des agents de la commune l’équivalent d’un treizième mois de salaire, versement qui n’avait alors pas été autorisé par la collectivité. |

En quoi consiste la réforme de la mission de juger ?

La principale mesure de la réforme en cours consiste à mettre fin à ce système des juridictions séparées au profit d’un système unifié dans lequel ordonnateurs et comptables relèveront de la même juridiction tout en restant investis de missions bien distinctes. L’intérêt d’avoir une seule juridiction sera de pouvoir entendre dans une même affaire celle ou celui qui a pris la décision et celle ou celui qui a pu faillir dans ses contrôles, pour finalement prononcer un seul jugement. C’est la 7e chambre de la Cour des comptes créée le 1er septembre 2021 qui est appelée à remplacer l’actuelle CDBF, à partir du 1er janvier 2023. Il lui reviendra d’exercer cette mission de juger les infractions commises par les comptables publics, les ordonnateurs, et plus largement les gestionnaires. Jusqu’en 2021, chacune des six chambres de la Cour disposait de sa propre section contentieuse. Désormais, l’intégralité de l’activité contentieuse est gérée par cette 7e chambre. C’est sa principale mission et une partie des magistrats qui y siègent y sont entièrement dédiés. Les affaires sont donc jugées par des personnes ayant acquis une pratique, une connaissance de la jurisprudence. On peut ainsi s’attendre à une plus grande homogénéité et à une plus grande rapidité des décisions prises.

La 7e chambre exercera la mission de juger les infractions commises par les comptables publics, les ordonnateurs, et plus largement les gestionnaires.

»

Les élus seront-ils justiciables de cette nouvelle chambre ?

Non. C’est d’ailleurs le seul point sur lequel la réforme n’apporte aucune avancée. Cela s’explique en partie par une récente décision du Conseil constitutionnel : ce dernier a estimé que les élus, à la différence des fonctionnaires, mettaient déjà en jeu leur responsabilité à l’occasion des élections et qu’il n’y avait donc pas lieu de créer un nouveau régime de responsabilité. Leur responsabilité peut également être engagée devant le juge pénal. Sur ce point, il n’y a pas d’avancée, mais il n’y a pas non plus de recul. Néanmoins, certaines infractions pouvant impliquer des élus pourront désormais plus facilement être poursuivies : la gestion de fait par exemple, qui consiste à manier des deniers publics sans avoir la qualité de comptable.

Certifier pour renforcer la confiance

Cela fait 15 ans que la Cour des comptes a pour mission de certifier les comptes de l’État et ceux du régime général de la sécurité sociale. Pourquoi ? Pour garantir qu’ils sont « réguliers, sincères et donnent une image fidèle ».

Depuis les lois organiques relatives aux lois de finances de 2002 et aux lois de financement de la sécurité sociale de 2005, la Cour certifie les comptes de l’État et ceux du régime général de la sécurité sociale. Cette mission a notamment conduit l’État et la sécurité sociale à améliorer la qualité comptable. Cependant, les comptes de l’État et de la sécurité sociale comprennent encore des anomalies significatives, relevées chaque année par la Cour.

Une garantie de sincérité des comptes publics

La certification consiste à formuler une opinion sur la conformité des comptes annuels audités aux principes de régularité, de sincérité et de fidélité posés à l’article 47-2 de la Constitution ainsi qu’aux normes comptables applicables. Elle permet aux parlementaires, aux citoyennes et citoyens, et aux observateurs et observatrices des finances publiques d’utiliser avec un niveau de confiance suffisant l’information financière mise à leur disposition. La France est d’ailleurs le seul État de la zone euro à disposer de comptes certifiés par un organisme indépendant.

Un encouragement au changement

La certification a, par ailleurs, des effets favorables sur la gestion publique par son incitation forte et continue à l’amélioration des procédures comptables et de gestion, à la modernisation des systèmes d’information et au renforcement des contrôles internes.

S’agissant de l’État, depuis les premiers rapports de certification, des progrès importants ont été réalisés dans la tenue des comptes et la justification des opérations. Néanmoins, l’acte de certification des comptes de l’État en 2021 émet une opinion avec réserve en raison d’anomalies persistantes sur certains éléments du compte général de l’État.

4 réserves substantielles émises par la Cour sur le compte général de l'État de l'exercice 2020

Une opinion « avec réserve » pour les comptes 2020 de la sécurité sociale

C’est aussi le cas pour les comptes 2020 de la sécurité sociale, dont la certification a été publiée en mai 2021. En effet, en première ligne face à la crise, les organismes de sécurité sociale ont assuré la continuité des prestations et déployé des mesures financières exceptionnelles ou des nouveaux services comme le contact tracing, mis en place pour limiter la propagation de la Covid-19. La gestion de ces priorités opérationnelles a entraîné une dégradation de la fiabilité des comptes : le contrôle interne qui permet de s’assurer que les prestations payées sont effectivement dues a été allégé temporairement. Aussi la Cour a-t-elle constaté, à l’issue du travail réalisé par la 6e chambre, présidée par Denis Morin, qu’elle était dans l’impossibilité de certifier les comptes de l’activité de recouvrement et a émis 22 réserves sur les comptes des branches de prestations, contre 16 en 2019.

En outre, la comptabilisation des mesures exceptionnelles a fait apparaître des désaccords sur les méthodes de comptabilisation retenues et des incertitudes sur les montants enregistrés. Une prestation de retraite sur six attribuée en 2020 à d’anciens salariés était ainsi affectée d’une erreur financière contre une sur neuf en 2016. En 2020, la Cour a exercé une nouvelle mission de certification sur les comptes du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Mais elle a été dans l’impossibilité de les certifier en raison d’insuffisances d’éléments probants et d’anomalies significatives affectant les cotisations. La 4e chambre de la Cour, présidée par Gilles Andréani, examine aussi à leur demande, depuis 2013, les comptes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

ET LES COLLECTIVITÉS ?

Depuis 2015, la certification des comptes est expérimentée par un nombre restreint de collectivités territoriales sous la supervision de la Cour des comptes. Cette dernière tirera les conclusions de cette expérimentation dans un rapport en 2023.

TÉMOIGNAGE

La spécificité de la certification par rapport aux autres missions de la Cour est que les comptes de l’État sont certifiés en droits constatés. Cette comptabilité donne aux lecteurs des états financiers une vision très complète des finances de l’État1. On y trouve dans un même document des informations qui n’étaient pas disponibles avant 2006 : tous les actifs de l’État sont listés, son patrimoine immobilier comme les routes qu’il détient, par exemple. Au passif, on peut trouver toute l’information sur les dettes de l’État, les provisions pour risques qui incluent notamment les contentieux en cours. Ses engagements hors bilan, notamment en matière de retraite des fonctionnaires, y sont également détaillés.

Évaluer, une mission qui s'amplifie

Évaluer une politique publique, c’est établir si ses résultats sont conformes aux objectifs attendus et aux moyens mis en œuvre. Alors que l’évaluation est une exigence démocratique, les juridictions financières se mobilisent pour en devenir un acteur incontournable. Une mission qui va prendre de l’ampleur d’ici 2025 selon le souhait du Premier président.

Devenir un acteur majeur de l’évaluation des politiques publiques, économiques, sociales et environnementales en France : c’est une des orientations stratégiques du projet de transformation JF2025 élaboré en 2021. L’objectif fixé par le Premier président est d’y consacrer 20 % des ressources d’ici 2025 pour que l’évaluation de poli- tique publique devienne la deuxième mission des juridictions financières.

Apprécier les résultats des politiques publiques

Depuis 2008, la mission d’évaluation est confiée à la Cour aux termes de la Constitution dans le cadre de son rôle d’assistance au Parlement et au Gouvernement. Elle est étendue aux chambres régionales et territoriales des comptes depuis février 2022. En 2021, six chambres de la Cour ont conduit 14 évaluations ou examens de la faisabilité d’une évaluation. Quatre ont été menées en partenariat avec les chambres régionales et territoriales des comptes.

Trois évaluations ont, quant à elles, été publiées en 2021 sur les thèmes suivants : la sécurité routière, la lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne et, à la demande de l’Assemblée nationale, la prévention en santé. Comme dans ses autres travaux, si la Cour est souveraine dans ses observations et recommandations, elle associe et consulte les principales parties prenantes. Dans ses travaux d’évaluation, elle réunit ainsi systématiquement un comité d’accompagnement. Elle étaye également ses conclusions avec des comparaisons internationales.

MISE EN OEUVRE DE LA COMPÉTENCE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi 3DS, confie aux chambres régionales des comptes (CRC) une compétence nouvelle en matière d’évaluation des politiques publiques. Désormais, les présidentes et présidents de conseil régional, départemental ou de métropole pourront saisir les chambres pour une évaluation à l’instar de ce que fait le Parlement vis-à-vis de la Cour. Cette évolution majeure dans les missions des CRC contribue à étendre le champ et la portée de leurs rapports. Elle va également les amener à renouveler en profondeur leurs méthodes de travail. |

Des évaluations pour fonder les décisions

L’enjeu est de produire une évaluation objectivée, dont les conclusions sont utiles au débat démocratique. La Cour formule une appréciation sur l’impact socio-économique d’une politique à l’aune des objectifs fixés par les pouvoirs publics. La publication du rapport final permet à toute citoyenne, tout citoyen de se forger une opinion sur les actions menées. Les décideuses et décideurs publics peuvent, quant à eux, s’appuyer sur des éléments précis et concrets, pour poursuivre ou faire évoluer une politique. Comme dans tous ses rapports, la Cour accompagne ses observations de recommandations.

Bien choisir ses partenaires techniques

L’exercice de l ’évaluation requiert un haut niveau d’expertise : il repose sur des capacités internes renforcées et des partenariats avec les parties prenantes reconnues du secteur. La Cour s’appuie sur des accords avec les organismes de recherche publique comme avec des laboratoires spécialisés dans l’évaluation. En octobre 2021, elle a organisé une conférence avec la Société française d’évaluation et en décembre un colloque conjoint avec le Conseil d’État sur l’évaluation des politiques publiques territoriales et partagées.

UN COLLOQUE DE HAUT NIVEAU SUR L’ÉVALUATION Le 1er décembre 2021, la Cour des comptes et le Conseil d’État ont dédié un colloque à l’évaluation des politiques publiques territoriales et partagées. L’occasion pour Gérard Terrien, président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes, et Carine Camby, rapporteure générale, de présenter des exemples d’évaluations sur l’attractivité des quartiers prioritaires ou encore le revenu de solidarité active, pour notamment mettre en exergue les spécificités de telles enquêtes et échanger sur les conditions nécessaires à leur pleine réussite. |

ALGUES VERTES, OÙ EN EST LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION ?

Depuis plus de 50 ans, la Bretagne est confrontée à l’échouage d’algues vertes sur ses côtes. En cause ? La forte concentration en nitrate dans les cours d’eau, principalement d’origine agricole.

Depuis 2010, l’État, les collectivités territoriales et l’agence de l’eau luttent contre la prolifération des algues vertes dans huit baies bretonnes. Cette politique publique a été évaluée conjointement par la 2e chambre de la Cour et la chambre régionale des comptes de Bretagne, présidées respectivement par Annie Podeur et Sophie

Bergogne. Les résultats de cette évaluation ont été présentés en juillet 2021, dans les Côtes-d’Armor, aux acteurs locaux et à la presse.

Expertes et experts publics, scientifiques, profession agricole et association Eau et rivières de Bretagne : toutes les parties prenantes ont été associées par la Cour et un sondage a été mené auprès de 2700 exploitations agricoles, en sus d’entretiens approfondis conduits dans les huit baies concernées permettant de nourrir huit cahiers territoriaux. L’évaluation a conclu que dix ans après le lancement des plans d’action et en l’absence d’objectifs clairs, il est difficile de mesurer leur impact spécifique sur le phénomène des algues vertes. Elle a donc finalement formulé 11 recommandations pour que la lutte contre la prolifération des algues soit poursuivie plus efficacement.

Lire le dossier dédié à cette évaluation dans le rapport d’activité de la chambre régionale des comptes de Bretagne et consulter le rapport en ligne

Des méthodes de travail modernisées

Depuis plus de 200 ans, la Cour des comptes s’assure du bon emploi des fonds publics. Pour remplir au mieux sa mission, elle fait évoluer ses méthodes de travail et les adapte aux transformations des administrations et services publics, notamment à la numérisation. En 2021, les liens entre les juridictions financières se sont resserrés, la Cour a poursuivi son ouverture à l’international et continué d’innover pour améliorer ses outils et le management de ses équipes.

Cour et chambres régionales des comptes, deux faces d'une même pièce

Des juridictions financières plus intégrées et plus agiles, c’est ce que vise le projet JF2025. Leurs compétences doivent être harmonisées, leur programmation coordonnée, leur gouvernance partagée et simplifiée. Le rapprochement entre les juridictions financières a fortement progressé en 2021.

La Cour des comptes et le réseau des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) forment un même ensemble : celui des juridictions financières. Le renforcement de leurs liens est en droite ligne avec l’essor des CRTC depuis leur création en 1982. Retour sur les formations interjuridictions (FIJ) et la programmation coordonnée des travaux, deux traductions du fonctionnement plus intégré des juridictions financières.

Des formations conjointes pour mener l’enquête

La mise en œuvre des politiques publiques est de plus en plus étroitement partagée entre l’État et les collectivités territoriales. Comme par effet miroir et signe d’une coordination des travaux de plus en plus poussée entre la Cour et les CRTC, les enquêtes thématiques conjointes connaissent un essor continu. Cette dynamique s’est encore accélérée en 2021, avec une trentaine d’enquêtes nationales en cours. Le résultat en sera visible dès 2022, puisque ces enquêtes devraient donner lieu à deux fois plus de publications cette année qu’il y a trois ans.

Ces enquêtes sont menées dans le cadre de FIJ dont le format dépend du sujet traité. Portant sur des thèmes très larges comme les finances publiques locales ou la fonction publique, certaines FIJ sont permanentes et réunissent presque toutes les chambres de la Cour et toutes les CRTC. D’autres traitent de politiques publiques spécifiques comme la prise en charge médico-sociale, la territorialisation des politiques du logement ou le chauffage urbain. Elles ras- semblent une ou deux chambres de la Cour et une ou plusieurs CRTC. Certaines de ces enquêtes communes portent sur des évaluations de politiques publiques comme celle relative au RSA (voir encadré ci-dessus) ou la lutte contre la prolifération des algues vertes (voir page 43). Pour ces dernières, à l’exception des FIJ, les CRTC n’étaient pas compétentes avant la promulgation, en février 2022, de la loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, dite loi 3DS.

La programmation commune des juridictions financières, une première

Commune à l’ensemble des juridictions financières et signe de l’harmonisation en cours, la construction de la programmation triennale des travaux 2022- 2024 s’inscrit dans la stratégie JF2025. Un séminaire réunissant les présidents de chambre de la Cour et des CRTC a engagé un travail de réflexion collectif dès décembre 2020. Cet exercice a permis de définir les quatre objectifs stratégiques qui guideront les travaux des juridictions financières pour trois ans

– hors contentieux, travaux de certification ou réalisés pour le Parlement. Ils chercheront à améliorer l’efficience, l’efficacité et la soutenabilité des politiques publiques, à évaluer la qualité de l’action publique, à maîtriser les risques d’atteinte à la régularité et la probité, et enfin à s’assurer de la maîtrise des risques par les structures publiques. Ces objectifs ont été débattus collectivement au premier semestre 2021 entre les personnels des juridictions financières, des représentantes et représentants du monde de la recherche ainsi que des décideuses et décideurs publics.

Organisation territoriale de l’action et des politiques publiques, modernisation et simplification de la gestion des politiques et des finances publiques, questions d’inégalités et de progrès social, enjeux d’anticipation, de résilience et de capacité à innover, qualité du service rendu aux usagers et prise en compte du développement durable : ces six thématiques guideront les travaux des juridictions financières ces trois prochaines années.

Les enquêtes thématiques

conjointes entre la Cour et les CRTC

connaissent un essor continu.

ÉVALUER LA POLITIQUE SOCIALE SUR TOUT LE TERRITOIRE Le revenu de solidarité active (RSA) n’atteint pas ses principaux objectifs. C’est la conclusion de l’évaluation publiée en janvier 2022 après deux ans de travaux conjoints entre la Cour et dix chambres régionales. |

Consulter le rapport en ligne

2021 dans les CRTC

" METTRE EN ÉVIDENCE LE SENS DE LA MISSION COMMUNE

En Polynésie française, 2021 a été marquée par une coopération renforcée de la chambre territoriale avec la Cour des comptes. En effet, un binôme de la juridiction a travaillé sur la gestion de la zone économique exclusive – sujet majeur pour le territoire s’il en est – et un magistrat s’est intéressé aux conditions d’acquisition d’aéronefs par la compagnie aérienne locale, en lien avec des équipes de la 5e chambre.

Cette implication forte et nouvelle au sein des formations inter-juridictions a mis en évidence la fluidité et l’intérêt d’un travail en commun. La convergence accrue des outils et des méthodes, l’enrichissement mutuel qui en ressort, ainsi que la participation à des délibérés communs, ont amplifié le sentiment d’appartenance à une même institution d’une part, et répondu aux actuelles logiques administratives de décisions et financements croisés d’autre part. La réalisation de travaux communs incarnés dans les réalités locales constitue désormais une évidence pour nos juridictions.

" OBJECTIF : NOUS OUVRIR AUX PUBLICS

Qui n’a jamais entendu cette phrase souvent répétée dans les CRC : « Un bon rapport est un rapport déposé » ? En réalité, un bon rapport est celui qui atteint sa cible : le public. Quel meilleur atout pour notre magistrature d’influence ? En prenant la présidence de la chambre en juin 2021, c’est ce que j’avais en tête : nos travaux ne manquent pas de qualité mais méritent d’être davantage connus. 2021 a été pour la chambre l’année de la communication, pour une présence affirmée dans le paysage régional.